ニュースレター

2025年07月01日

ミグランスニュースレター7月号*葛城市の棚機神社*

今月のおすすめスポットは、

葛城市の棚機神社と七夕祭りです。

奈良県に「たなばた神社」という神社があり、

日本で最初の七夕儀式が行われたとされていることをご存じでしたか?

今回は奈良県葛城市にひっそりとたたずむ棚機神社をご紹介します。

棚機神社の鎮座するこの地は古来祭祀を行っていた場所とされ「棚機の森」と

呼ばれており、朝廷に献上する布を織る氏族が暮らす村があったと言い伝えられています。

5世紀頃、大陸から来た人々によって、それまでなかった最新の棚台付きの織り機「棚機(たなばた)」や、

絹などの高級織物を織りあげる技術がもたらされ、「牽牛と織女の七夕物語」や機織り技術の向上を願う

棚機の儀式が伝えられたと言います。

そのため、この神社が日本で最初の七夕儀式が行われた場所といわれています。

毎年7月7日には七夕祭りが行われ、全国各地から奉納された笹飾りが境内を彩ります。

「タナバタサン」と呼ばれる祠には織物の神様 天棚機姫神(あめのたなばたひめのかみ)が

祀られており、その脇には「織姫の木」「彦星の木」が立っています。

織姫と彦星がデザインされた可愛いおみくじも是非♪

【住所】

葛城市太田小字七夕

【アクセス】

近鉄磐城駅下車、環状線バス (れんかちゃんバス) 内回り「道の駅かつらぎ」下車徒歩10分

※七夕祭りの写真は葛城市の許可を得て掲載しています。

2025年06月01日

ミグランスニュースレター6月号*村屋坐彌冨都比賣神社*

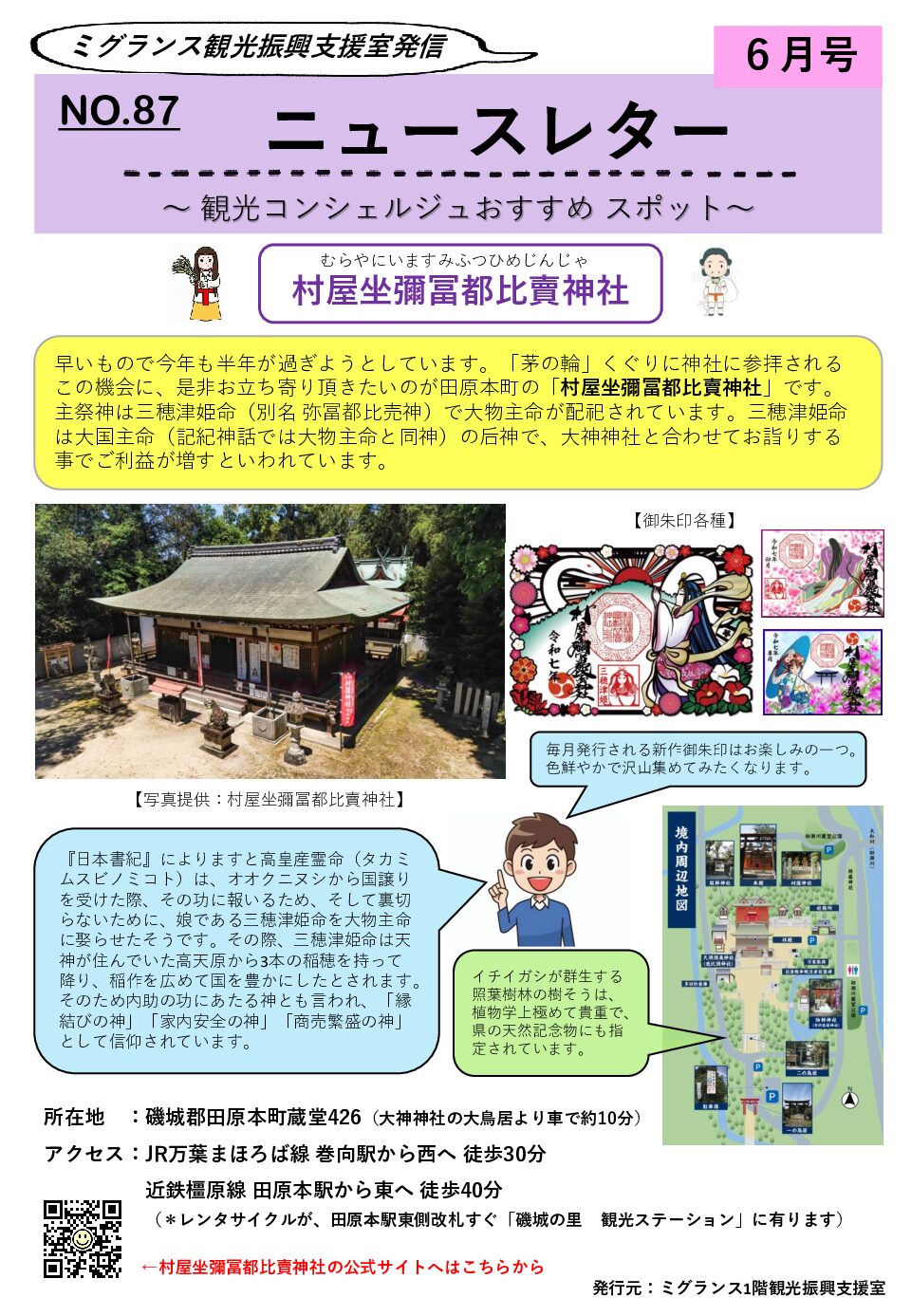

早いもので今年も半年が過ぎようとしています。「茅の輪」くぐりに神社に参拝されるこの機会に、是非お立ち寄り頂きたいのが田原本町の「村屋坐彌冨都比賣神社」です。主祭神は三穂津姫命(別名 弥冨都比売神)で大物主命は配祀されています。三穂津姫命は大国主命(記紀神話では大物主命と同神)の后神で、大神神社と合わせてお詣りする事でご利益が増すと言われています。

【写真提供:村屋坐彌冨都比賣神社】

『日本書紀』によりますと高皇産霊命(タカミムスビノミコト)は、オオクニヌシから国譲りを受けた際、その功に報いるため、そして裏切らないために、娘である三穂津姫命を大物主命に娶らせたそうです。その際、三穂津姫命は天神が住んでいた高天原から3本の稲穂を持って降り、稲作を広めて国を豊かにしたとされます。そのため内助の功にあたる神とも言われ、「縁結びの神」「家内安全の神」「商売繁盛の神」として信仰されています。

毎月発行される新作御朱印はお楽しみの一つ。色鮮やかで沢山集めてみたくなります。

イチイガシが群生する照葉樹林の樹そうは、植物学上極めて貴重で、県の天然記念物にも指定されています。

所在地 :磯城郡田原本町蔵堂426

アクセス:JR万葉まほろば線 巻向駅から西へ徒歩30分

近鉄橿原線 田原本駅から東へ徒歩40分

村屋坐彌冨都比賣神社の公式サイトへはこちらから

村屋坐彌冨都比賣神社の公式サイトへはこちらから

2025年05月01日

ミグランスニュースレター5月号*葛城山のヤマツツジ*

今月のおすすめスポットは、

真っ赤な絨毯!一目百万本!葛城山のヤマツツジ

標高960mの葛城山の山頂付近に広がる葛城高原は大和盆地や大阪平野を一望できる自然豊かなエリア。

見どころは何といっても例年5月中旬ごろに満開を迎える山肌一面に広がるツツジの大群落!

その数は100万本とも言われています。

ロープウェイは乗る価値あり!眼下に広がる大和盆地を眺めながら、山頂まで約6分間の空中散歩を楽しめます。

登山初心者の方でも麓からロープウェイで一気に山頂へ行くことができますし、

登山愛好家の方はぜひ櫛羅(くじら)の滝コースでの登山を楽しんでみて下さい。

「葛城高原ロッジ」ホームページでは、山頂の様子やツツジの開花状況をライブカメラで見ることができます。

行く前に要チェック!

【アクセス】

近鉄御所駅から葛城ロープウェイ前行きバスに乗車し、終点『葛城ロープウェイ前駅』下車。

徒歩で『葛城登山口』まで行きロープウェイ乗車。

※登山MAPは御所市の許可を得て掲載しています。

2025年04月01日

ミグランスニュースレター4月号*甘樫丘*

4月と言えば桜の季節ですね。吉野山や高田千本桜、又兵衛桜など奈良県には人気のスポットが沢山有りますが、今回お勧めするのは、明日香村の「甘樫丘」です。

標高148mの甘樫丘展望台では、古代史の舞台となった藤原京跡や大和三山を桜越しに眺めることができます。遠くには二上山、葛城山など金剛山系の山並みまでも一望できます。

『日本書紀』などに記述が見られる有力者、蘇我蝦夷(そがのえみし)、入鹿(いるか)親子が大邸宅を構えていたと言われる場所でもあり、歴史に浸る春の散策にピッタリのスポットです。

甘樫丘展望台からの風景

【写真提供:飛鳥管理センター】

甘樫丘の「万葉の植物路」をゆっくり散策するのもお勧め。『万葉集』などの古典に登場する40種の植物当てクイズが有り、質問プレートをめくると、植物名が分かります。春をゆっくり満喫することができます。

ご注意お願いします。

(注1)今年の桜の見頃は、3月下旬~4月上旬の見込み。

(注2)桜のシーズン終了後は整備工事の可能性があり、ご利用できない期間が発生することが有ります。

所在地:高市郡明日香村大字豊浦

アクセス:明日香周遊バス「赤かめ」 甘樫丘 下車

2025年03月01日

ミグランスニュースレター3月号*橿原市昆虫館*

今月のおすすめスポットは、

親子で楽しめる屋内お出かけスポット橿原市昆虫館

大和八木駅からかしはらコミュニティーバスに乗ること約30分。

昆虫が羽を広げたような外観の橿原市昆虫館に到着!

「見て・聞いて・感じる・昆虫館!」をテーマとして、様々な種類の蝶々が自由に飛び交う放蝶温室や世界各国の珍しい

昆虫の標本の数々、普段出会えないような昆虫を見たり触れたりできる奈良県内唯一の自然史系登録博物館です。

昆虫たちの能力はすごい!

拡大模型展示エリアでは、カマキリの前脚を動かしてみたり、

水上と水中を同時に目視できるミズスマシの見ている情景を体感できます。

見ごたえたっぷりな標本展示室

世界各地の昆虫たちが生息地ごとに展示されていて、

日本ではお目にかかれないめずらしい昆虫や色彩豊かで美しい昆虫たちの標本が展示されています。

探検家の気分になれる生態展示室

カブト虫やクワガタ虫などの展示室では、

備え付けのカメラをハンドルで自由に操縦して、昆虫の目線で観察することができます。

昆虫館一番人気エリア!約800頭の蝶が自由に飛び交う放蝶温室

扉を開けると18度以上に保たれた暖かい温室に様々な種類の蝶々がひらひらと自由に飛び交っています。

所々に蝶々が集まる仕掛けがしてあるので、止まっている蝶々もじっくり観察することができます。

雨や曇りの日は蝶々も翅を休ませがちなので、できれば晴れの日を狙って行ってみよう♪

実際に触ってみよう!! 飼育員さんとお話できる驚きとワクワクな新館

放蝶エリアを抜けた先に、飼育員さんのお仕事カウンターや大人気の「ステキなゴキブリ天国」コーナーのある新館があります。

害虫として嫌われる日本のゴキブリとは違って、ペットとしても人気の世界のゴキブリを手にのせて触れ合うこともできます☆

意外と可愛いのでおすすめですよ♪

\昆虫ガチャもあるよ/

【アクセス】

所在地:〒634-0024 奈良県橿原市南山町624 電話番号:0744-24-7246

営業時間:4月 – 9月 : 9時30分~17時、10月 – 3月 : 9時30分~16時30分 (入館受付は閉館30分前まで)

料金:大人:520円、学生:410円、小人100円

電車:近鉄大和八木駅南出口より橿原市コミュニティバス「橿原市昆虫館」下車

2025年02月01日

ミグランスニュースレター2月号*廣瀬大社*

今月のおすすめスポットは、北葛城郡河合町の「廣瀬大社(廣瀬神社)」です。

社伝によると、水足池と呼ばれる沼地が一夜で陸地に変化し、橘が多く生えたことが天皇に伝わり、大御膳神として社殿を建てて祀ったことに始まるとされます。

またこの地域は、高田川と一緒になった曽我川・大和川・飛鳥川など奈良盆地内を流れる河川のほとんどが合流する地点であることから、水神が祀られました。天武天皇は龍田の風神・広瀬の水神を併せ祀ることにより風水を調和し、国家安泰・五穀豊穣を祈願されました。

主祭神は若宇加能売命(わかうかめのみこと)、別称で大忌神「廣瀬大忌神」とも。

社伝では伊勢神宮外宮の豊宇気比売大神、伏見稲荷大社の宇加之御魂神と同神ともされています。

水神と御膳神としての信仰のある古社で、厄年や厄除け開運などの祈願に多くの人が訪れます。境内は長い参道で、二社参りの神域や「砂かけ祭」などの祭典も見どころがあります。

毎年2月11日に行われる砂かけ祭(お田植祭)の様子

五穀豊穣を願って行われる「砂かけ祭」には、1300年以上の歴史が有ります。田を耕す人の役、木製の面をかぶった牛役の人が登場し、農作業の一連の所作を演じた後、砂を雨に見立てて掛け合います。

【写真提供/廣瀬大社】

所在地 :北葛城郡河合町川合99

TEL :0745-56-2065

アクセス:JR 大和路線「法隆寺駅」下車 徒歩30分

近鉄 田原本線 「池部駅」下車 徒歩25分

2025年01月01日

ミグランスニュースレター1月号*橿原神宮と大絵馬*

今月のおすすめスポットは、橿原神宮と大絵馬

新年あけましておめでとうございます。

さて、今年2025年は巳年!

へびは神様の使いとして大切にされてきた動物で、脱皮を繰り返すことから不老不死のシンボルともされています。

開運招福・健康延寿・家内安全…を祈願しに、今年はぜひ橿原神宮へ♪

【外拝殿と大絵馬 写真提供/橿原神宮】

※画像は橿原神宮の許可を得て掲載しています。

【大絵馬 写真提供/橿原神宮】

※画像は橿原神宮の許可を得て掲載しています。

橿原神宮の外拝殿には、

高さ4.5m・幅5.4m・通常の絵馬の1600倍・畳の約14枚分の大きさの大絵馬が飾られます。

今回で66回目となる今年は「巳」の大絵馬が飾られています。

毎年1月1日には歳旦祭が開催されます。

1月1日~7日には、新年の幸運を祈願する新春初神楽祈祷が開催されるので、2025年の運気をガッチリとつかみたい方は、

ぜひチェックしてみてください。

【アクセス】

所在地:橿原市久米町934 電話番号:0744-22-3271

駐車場:あり(約800台)

電車:近鉄橿原神宮前駅 中央出口から徒歩約10分

★初詣に伴う交通規制や開門時間などは橿原神宮ホームページをご覧ください。★

QRコードはこちら↓↓

2024年12月01日

ミグランスニュースレター12月号*葛木御歳神社*

今月のおすすめスポットは、御所市の「葛木御歳神社」です。御祭神は御歳神(みとしのかみ)。

創祀は神代のころとされる国内屈指の古社で、全国にある御歳神社・大歳神社の総本社。

古代鴨氏が祀った鴨三神社の一つで、高鴨神社の上鴨社、鴨都波神社の下鴨社とともに中鴨社として親しまれています。

御神名の「トシ」は穀物特に稲、またはその実りを意味する古語で、御祭神はご本社の背後の御歳山にお鎮まりになって、五穀豊穣をご守護された神。御歳神は稲の神、五穀豊穣をもたらす神、穀物の生長を司る神として古くから尊崇されています。古来より朝廷で豊作祈願のために行われた年頭の祈年祭(としごいのまつり)には、まずこちらの名が読み上げられました。

私たちが正月に祭り親しんでいる年神様は、この御歳神、大年神、若年神といわれています。鏡餅は御歳神へのお供え物(依り代)であり、このおさがりのお餅には御歳神の魂がこめられており、これを「おとしだま」と呼んでいたものが今のお年玉の起源だそうです。

稲の実りの神様なので「努力が実を結ぶ」というご利益もあります。また「トシ」は年に一度の収穫を基準とした時の単位であることから、何か事を始める時にお参りするのが良いとされています。

現在の本殿は、なんと江戸期に春日大社の本殿第一殿を移築したものなんです。

御歳神社横のカフェ『まつり香』では国際薬膳調理師の方が作る薬膳ランチがいただけます。

※予約が必要 (TEL:080-4240-3330)

【写真提供/葛木御歳神社】

所在地 :御所市東持田269番地

TEL :0745-66-1708

アクセス:近鉄 御所駅から五條バスセンター行バス 「小殿」下車 徒歩10分

2024年11月01日

ミグランスニュースレター11月号*談山神社と室生寺*

今月のおすすめスポットは、

ライトアップも楽しめる奈良県中南和地域の紅葉名所2選

~談山神社と室生寺~

談山神社

「大化の改新」で知られる藤原(中臣)鎌足をご祭神とする談山神社。

中大兄皇子と藤原(中臣)鎌足が談合を行ったという「談い山(かたらいやま) 」は、

赤や黄、オレンジに染め上げられ、カラフルなグラデーションを描きます。

モミジやカエデ、ドウダンツツジなど、紅葉の数はおよそ3,000本!

燃えるようなモミジの紅葉が、木造で唯一現存している壮麗な朱塗りの十三重塔に華を添えます。

夜はライトアップされ、幻想的な雰囲気を楽しめます。

【ライトアップ期間】

11月16日(土)~12月1日(日)最終受付20:30まで

【アクセス】

近鉄・JR「桜井駅」からバスで約25分。終点下車徒歩で約3分。

✤ • • • · ·· · • • • ✤ • • • · ·· · • • • ✤ • • • · · · • • • ✤ • • • · ·· · • • • ✤ • • • · ·· · • • • ✤ • • • · · · • • • ✤ • • • · ·· · • • • ✤ • • • · ·· · • • • ✤

室生寺

「女人高野」と親しまれる室生寺では、境内のいたるところで山寺らしい野趣あふれる紅葉を見ることができます。

本堂や多宝塔周辺の紅葉は見事で、古い建物とのコントラストが非常に美しく、境内を流れる小川のほとりでは、

紅葉が水面に映り込む風景を楽しむことができます。

モミジ、イチョウなどの紅葉の時期の情景はひときわ美しく、特に太鼓橋から本堂までの参道が見どころ。

中でも夜間ライトアップでは龍神とゆかりのある室生寺ならではの五重塔に昇り龍が写し出される様子は必見です。

【ライトアップ期間】

11月2日(土)〜12月1日(日)までの土日祝(合計11日間)

【アクセス】

近鉄「室生口大野駅」から室生寺前行きバス終点下車徒歩5分。

※画像は談山神社・室生寺の許可を得て掲載しています。

2024年10月01日

ミグランスニュースレター10月号*奈良県のお米*

食欲の秋がやってきましたね。待ちに待った新米の季節!

今月は収穫時期となる奈良県のお米(うるち米)について改めて勉強してみましょうね。

奈良県で主に作られている銘柄は、ヒノヒカリ、あきたこまち、キヌヒカリ、コシヒカリ、ひとめぼれ。

中でもヒノヒカリが6~7割の生産量を占めます。

ヒノヒカリは、コシヒカリと黄金晴の交配により生まれた水稲うるち米で、

農林水産省指定試験地の宮崎県総合農業試験場で育成されたお米。

「太陽の光とその飯米が光り輝く」という意味をこめて「ヒノヒカリ」として1989年に命名登録。

翌年には種苗法による品種登録がされました。

【一般的に言われているお米の特徴】

ヒノヒカリ:味や香り、粘りのバランスが良く、炊き方によって様々な料理に合わせられる万能なお米。

あきたこまち:うまみ、甘味、粘り、歯ごたえ等のバランスがよく、もちもち触感。水分量が多く、冷めてもおいしい。

キヌヒカリ:あっさりとした口当たり。冷めると甘みが増し、固くもならないのでお弁当に人気。寿司屋の需要も高い。

コシヒカリ:粘りと甘みが強く、炊きあがりの香りとツヤが良い。水分量が多く、焼飯・酢飯・炊込ご飯には不向き。

ひとめぼれ:コシヒカリほど味が強くなく、もっちりとした食感。

【奈良県のブランド米】

宇陀米(ひとめぼれ)、曽爾米(こしひかり)、吐田米(ヒノヒカリ)、あかねさす(ヒノヒカリ)

などがあります。

【古代米】

古代中国から伝わった稲の原種や野生稲の特徴を受け継ぐお米。「脱粒性」の性質で大量には収穫できません。

赤米、黒米、緑米、香り米があります。

◎いろんなお米を味わって楽しみましょう!